近日,环植所热作抗性资源与品质调控研究组在荔枝对炭疽病抗病机制方面研究取得重要进展,从转录组学角度揭示荔枝对炭疽菌的抗病机制,为荔枝抗病育种奠定基础。

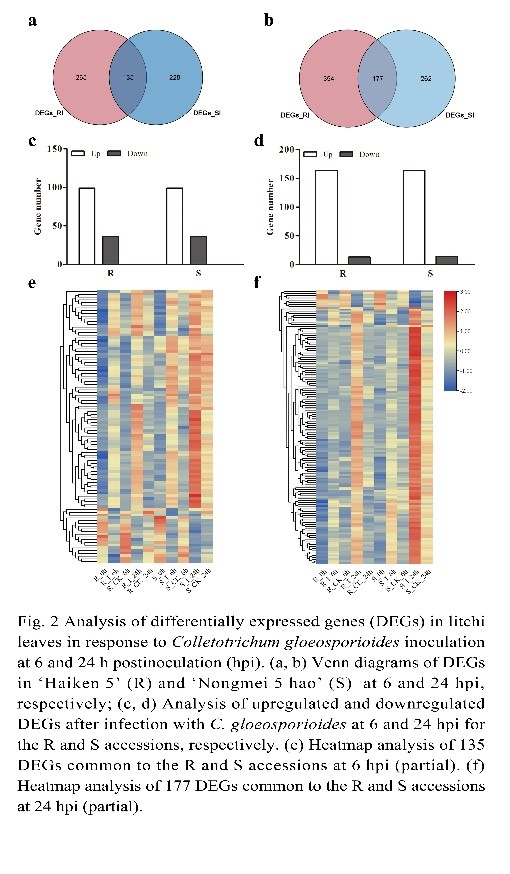

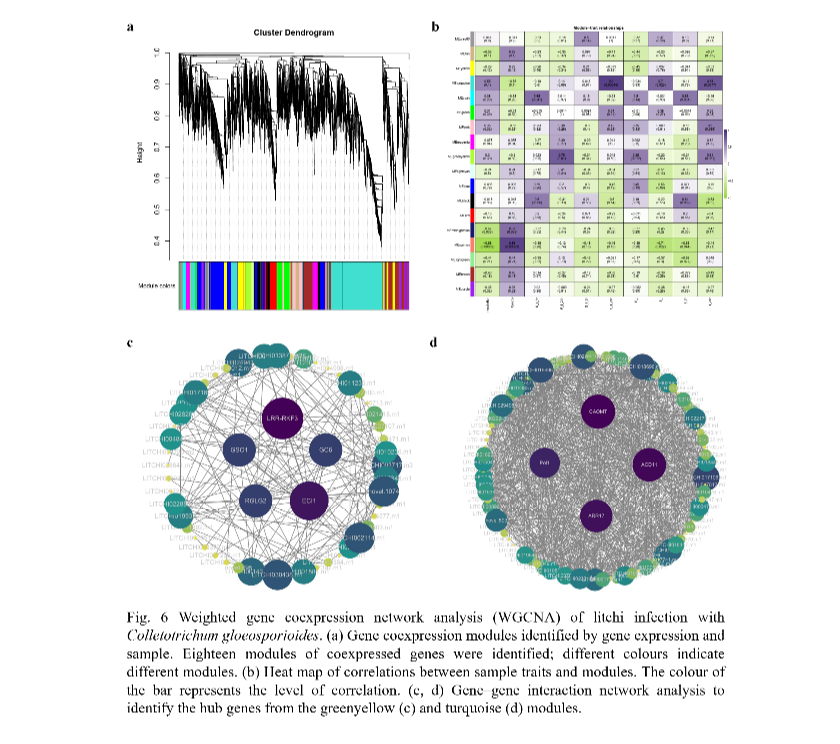

炭疽病是荔枝生产上的重要病害,危害荔枝的整个生长期,是果实采后褐变腐烂的诱因之一,但其抗病机制研究较少。研究团队系统评价了82份荔枝资源对炭疽病的抗病性,筛选获得了抗病资源和感病资源。发现叶片接种炭疽菌后24 h为抗病表型差异的关键时间点。通过比较转录组测序,分析了响应炭疽病侵染的差异表达基因的变化幅度,结合代谢通路的富集分析、短时序列分析(STEM)和加权共表达网络分析(WGCNA)等方法,发现关键抗病基因通过较小的表达水平变化足以延缓炭疽菌的侵染;苯丙烷类生物合成、氨基糖和核苷酸糖代谢、植物-病原体相互作用以及几丁质酶活性、氧化还原酶活性、含氨基聚糖和葡糖胺的化合物、细胞壁代谢参与防御过程,水杨酸信号为主要的激素信号通路。这些结果确定了荔枝防御炭疽病的候选基因和途径,也为抗炭疽病育种提供了新的研究方向。

图 1 差异表达基因的筛选及热图分析

图 2 利用WGCNA构建基因共表达网络

相关成果以“Elucidating the mechanism of resistance to anthracnose in litchi leaves through transcriptome analysis”为题发表于《BMC Plant Biology》(JCR一区)。环植所李芳博士与华中农业大学联培研究生吴佶为论文共同第一作者,王家保研究员为论文通讯作者。该研究得到海南省重点研发计划、中央级公益性科研院所基本科研业务费专项和国家荔枝龙眼产业技术体系建设专项等项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1186/s12870-025-06382-4