近日,中国热科院环植所入侵植物与杂草研究团队在入侵植物种群扩张机理研究方面取得新进展,首次从群体生长的角度研究入侵植物种群扩张模式,发现入侵植物密度增加降低繁殖体传播能力、根冠比增加降低群体生长等结果,这些研究为入侵植物扩散理论和薇甘菊种群扩张机制提供了新的见解。

外来植物入侵后往往快速扩散并危害农林业生产、生物多样性和生态环境。先前关于入侵植物种群扩张过程中生长和繁殖体传播性状的变异模式多是在单独生长时研究,而缺乏在种内竞争时的研究。由于入侵植物常形成高密度的单优群落,更应在高密度生长时研究入侵植物生长和繁殖体传播性状随种群扩张而变的规律。为此,研究团队以在海南扩张的27个薇甘菊种群为对象,研究其生长和繁殖体传播性状如何受种内竞争的影响,明确高密度生长时的繁殖体传播能力、群体生物量的变异规律及其影响因素。

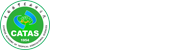

对繁殖体传播性状的研究表明,野外采集繁殖体(瘦果)的传播性状并不随种群密度和距入侵中心距离而变;在同质园中种植密度增加增大了薇甘菊瘦果质量而降低了其传播能力,可能是由于瘦果大有利于下一代在强竞争的环境中存活,但却降低了其传播能力。野外采集瘦果的传播能力与高密度种植时的瘦果传播能力显著相关,而与单独生长或低密度种植时的瘦果传播能力不相关,说明薇甘菊野外的瘦果性状更可能是种内竞争选择的结果。这些结果说明未来研究入侵植物繁殖体传播性状时需要考虑种内竞争的作用。该研究结果以“Increasing planting density increases fruit mass and reduces the dispersal ability of a range-expanding invasive plant, Mikania micrantha”为题发表于《Diversity and Distributions》(中科院二区期刊,IF=4.6),黄乔乔研究员为通讯作者。

图1 薇甘菊种植密度对瘦果传播性状的影响

对群体生物量的研究表明,在土层较厚的大花盆中,群体生物量随距入侵中心距离的增加而下降,说明边缘种群在群体生长时表现较差;在资源受限的浅花盆中,群体生物量随根冠比的增加而降低,可能是由于当地下资源严重受限时,过度将生物量分配于根进行地下资源竞争的种群其群体整体的生长反而更差(即群体的悲剧)。该研究结果以“Stand biomass decreases towards the edge of a range expanding invasive plant, Mikania micrantha, but only on thick soil layers”为题发表于《Oikos》(中科院二区期刊,IF=3.4),海南大学联合培养研究生朱彬为该论文第一作者,黄乔乔研究员为通讯作者。

图2 薇甘菊群体生物量随种群扩张、群体根冠比而变的规律

上述研究成果得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国热带农业科学院科技创新团队等项目的资助。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ddi.13819 ;

https://nsojournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/oik.10097 。